智能展馆建设需要哪些核心技术支撑?手势识别如何突破交互瓶颈?

现代化展览行业正经历着深刻的变革,智能展馆作为创新体验的重要载体,逐渐成为行业关注的焦点。从传统静态陈列到动态交互的跨越,背后是多项核心技术的协同支撑。这些技术不仅重构了展馆的空间叙事逻辑,更通过人机交互的突破性进展,让参观者从被动接收信息转变为主动探索的主体。在众多技术路径中,手势识别以其自然直观的特性,正在突破传统交互方式的局限,成为提升沉浸感的关键突破口。

一、构建智能展馆的技术基座

智能展馆建设是数字实践的典型场景,其核心依托展厅物联网管理平台实现全要素整合,对场景内部署的环境传感、互动设备及智能终端信息进行实时采集,并通过数据融合与智能分析引擎,驱动展项内容、环境参数与观众行为的动态适配,最终构建出具备自感知、自决策、自优化能力的智慧化展示空间。

人工智能技术正重构展馆内容生态:自然语言处理赋能虚拟讲解员实现多轮知识对话,生成式AI结合换装换脸技术让观众化身历史人物或跃入艺术场景,打造沉浸式体验;深度学习实时解析观众行为数据,动态优化展陈设计,形成”交互-生成-迭代”的智能化闭环,推动文化展示向个性化、场景化深度演进。

此外,智能交互系统也推动者展馆从单向展示向双向对话演进,例如,通过红外感应、毫米波雷达与计算机视觉的协同,实时捕捉人体姿态、微表情及语音指令,在科普教育展项中实现“疑问-解答-延伸”的认知闭环,让技术交互真正服务于内容共鸣。

二、手势识别交互突破

在追求交互体验的行业趋势下,传统触控、按键等操作方式已显露出明显局限:物理接触带来的卫生顾虑、操作疲劳导致的体验断层等,手势识别技术通过非接触式的空间交互,为这些痛点提供了创新解决方案。下面便是展厅内常见的实现形式:

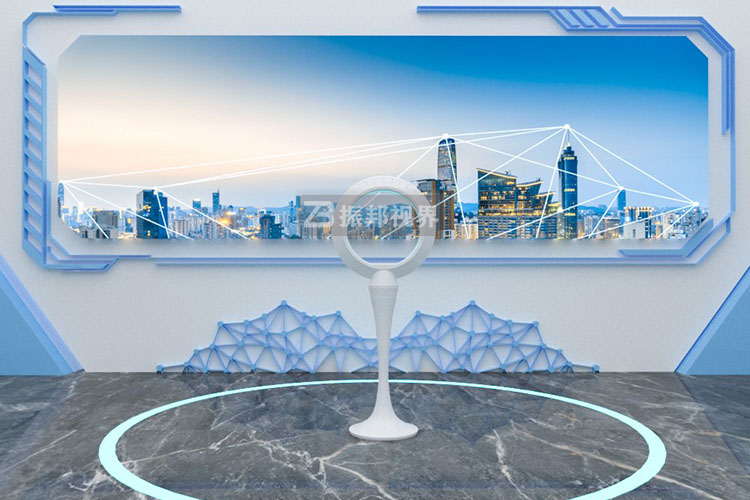

在设备创新层面,手势识别发光手环与分布式大屏的联动,重构了群体交互的信息维度。 通过手环内置的惯性传感器与红外定位模块,系统可精准操作者手势轨迹,同步映射至中央大屏形成可视化操作界面。这种“手势-光影-信息”的三维联动,既降低多人协同的操作门槛,又通过动态视觉叙事强化知识传递效能。

三、技术融合催生体验新范式

当手势识别与眼动追踪、语音交互等技术形成组合创新时,智能展馆的交互维度将实现质的飞跃。在未来的沉浸式展厅中,观众可能只需一个指令即可唤醒展项,通过手势旋转变换三维模型,配合语音询问获取深度信息,这种多通道交互生态不仅提高了操作效率,更重要的是创造了“技术隐形”的自然体验——观众无需学习复杂操作,仅凭直觉就能与展馆深度对话。

智能展馆的精华本质是技术与人性化需求的深度耦合。当手势识别与眼动追踪、语音交互等组成多模态交互矩阵,观众无需刻意适应设备,便能通过自然行为触发展项响应,形成“所想即所得”的沉浸式体验。如果您近期也有相关的项目建设需求,如何平衡技术精度与体验温度?欢迎随时与我们探讨合作可能。