想知道隔空操控展厅光影是什么体验?这套识别系统改写观展规则!

在传统展厅中,观众与展品的互动往往停留在“看”与“听”的维度——隔着玻璃柜凝视文物,或是站在屏幕前点击按钮获取信息。这种单向的信息传递模式,不仅让观展体验趋于同质化,更难以激发观众深层次的参与感。而如今,一种以手势识别互动装置为核心的技术革新,正悄然打破展厅的物理边界,让观众通过简单的肢体语言,就能唤醒沉睡的展品、重构空间叙事,甚至用双手“绘制”出专属的光影世界。

一、当肢体语言成为展厅的“通用语”

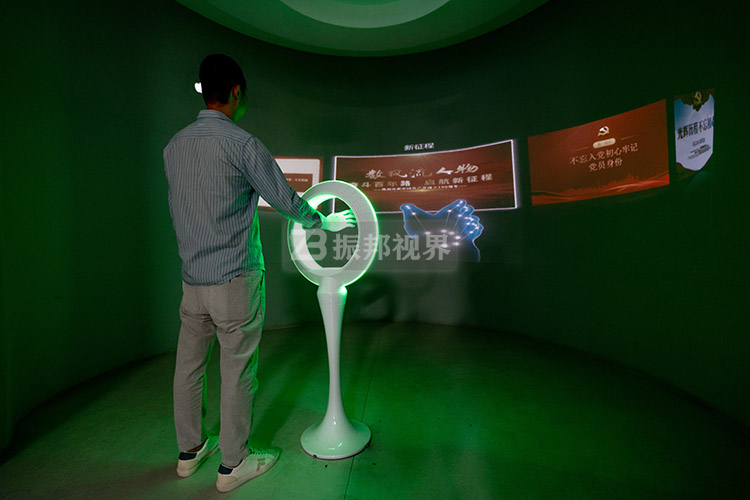

想想一下:当你步入展厅的体验展区时,无需触碰任何实体设备,只需对着展项轻挥手臂,手势识别发光圈随即亮起,引导你解锁文物背后的三维动态模型。

这种手势识别互动装置的核心,在于其精准的算法与灵敏的感应系统,通过毫米级动作捕捉技术,装置能实时解析观众手掌的开合、旋转、位移等细微动作,并将其转化为数字指令。装置边缘的手势识别发光圈不仅作为视觉引导标识,更通过动态光效实时反馈操作状态:光圈流转代表系统待命,光晕收缩提示指令接收成功,而色彩渐变则暗示不同互动层级的切换。这种设计既降低了学习成本,又赋予操作过程强烈的仪式感。

二、从概念到现实的突破

1.空间感知的升维体验

在这套手势识别互动装置中,我们还融入了空间感知技术,使“发光圈”不仅仅是触发装置,更成为了构建三维空间感知的重要元素。参观者通过手势在空间中绘制轨迹,发光圈会根据手势路径实时反馈,形成光影交织的立体图案,带来前所未有的空间感知升维体验,让观展成为一场穿梭于虚拟与现实之间的奇妙旅行。

2.无接触交互的卫生与耐久性优势

后疫情时代,公众对公共空间的卫生安全诉求显著提升。手势识别技术无需触碰屏幕或设备,避免传统交互装置的表面磨损与细菌残留问题。同时,装置采用的非接触式传感器寿命远超物理按键,极大降低了展厅的运维成本。

三、重新定义观展逻辑

在博物馆场景中,手势识别互动装置正成为文物“活化”的关键载体。观众隔空轻抚青铜器投影,器物表面的纹饰随即分解为铸造工艺的动态演示;手指划过壁画残片,缺失的色块在墙面投影中自动补全并讲述颜料来源的千年故事。

手势识别技术的引入,绝非简单替换展陈设备,而是从根本上重构“人-内容-空间”的关系。当观众的手势成为改写光影的“画笔”,当墙面投影与LED大屏化作响应肢体的“画布”,展厅便从信息容器进化为激发创造力的实验场。这场由技术驱动的体验革命,正重新书写文化传播的规则——在这里,每一个手势都是对话历史的钥匙,每一次互动都在定义未来展厅的模样。