多模态交互新场景:民俗博物馆观众参与感提升的互动技术实施策略

现如今,民俗博物馆正面临从“文物保管所”向“文化体验场”转型的关键命题。传统展柜与图文解说已难以满足观众对深度参与、情感共鸣的需求,而多模态交互技术的引入,为破解这一难题提供了全新路径——通过视觉、听觉、触觉等多维感官的协同激活,构建起“可感知、可操作、可记忆”的文化认知闭环,让民俗文化从静态展示走向动态传承。

一、多模态交互技术的革新价值

多模态交互并非简单堆砌声光电设备,而是基于观众认知规律设计的系统性体验工程。其核心价值在于突破单向传播的桎梏,通过技术手段建立观众与展项的双向反馈机制:当观众的手势触发投影画面的变化,当脚步移动改变环绕声场的强度,当触摸屏幕唤醒虚拟非遗传承人的技艺演示,技术悄然消解了观展的物理距离,使观众从旁观者转变为文化叙事的共创者。

二、关键技术的场景化应用

1.半景画

半景画装置作为空间叙事的重要载体,其常通过场景化投影与实物模型进行联动,配合动态光影与环绕音效,原本平面的民俗场景被重构为立体时空,例如,观众既可远观村落全景的晨昏变化,又能近察屋檐雕花的工艺细节,在宏观叙事与微观解读的自由切换中,实现对地域文化的全景式认知。这种正是多模态技术提升文化感知效率的典型案例。

2.虚拟翻书系统

对于纸质文物、古籍文献等脆弱展品,虚拟翻书系统提供了可持续的展示方案,在民俗博物馆实际应用过程中,通过红外感应技术捕捉观众手势动作,投影设备实施生成古籍翻页动画,实现从“泛览式阅读”到“探究式学习”的体验升级,更重要的是,系统可关联方言语音库——当观众翻阅某地族谱时,耳畔同步响起对应地区的传统民谣,这种特色化设计充分体现了地域文化和民俗传统。

3.创意投影技术

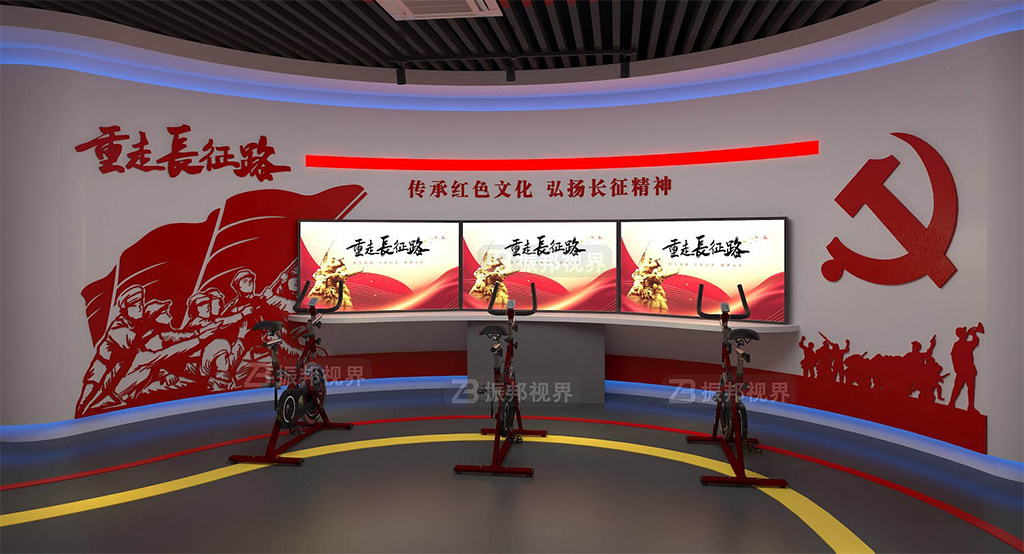

投影设备已超越基础照明功能,发展为空间叙事的主导工具。在地面互动投影区,观众踩踏特定图腾图案即可触发对应的民俗仪式全息影像;在装置艺术区,纱幕投影将剪纸纹样与舞者剪影叠加,创造出“人在画中舞”的沉浸剧场。更值得关注的是实时渲染技术的介入:通过摄像头捕捉观众服饰颜色,投影系统可即时生成与之呼应的传统纹样背景墙,这种个性化互动极大增强了观众的参与获得感。

三、技术赋能而非技术主导

在实施上述技术策略的同时,我们要清楚的认识到,所有技术应用均需服务于文化表达的本质需求,而非让技术堆砌模糊文化特质,例如在复原古村落场景时,数字建模应着重呈现建筑形制的地域特色,而非过度渲染光影特效。

最后,我想说技术的终极使命始终是让人更贴近文化本身。当投影光影照亮的不再是冰冷的展柜,而是观众眼中的文化好奇;当虚拟翻书系统记录的不只是古籍内容,更是新一代人的求知热情——这便是博物馆互动技术所带来的真正价值。